升至125%后,为何中国不陪了?揭秘全球股市的中国效应

- 全民关注

- 2025-04-13 07:19:35

- 4

在过去的几十年里,中国经济的飞速发展不仅让国内市场焕发活力,也吸引了全球投资者的目光,从“世界工厂”到“新经济引擎”,中国在资本市场上的表现一直备受瞩目,近期一个有趣的现象引起了广泛讨论:当某些市场指数或资产价格升至125%时,中国似乎不再“陪”着一起涨了,这背后究竟隐藏着怎样的经济逻辑和投资策略呢?

经济增长的“减速带”

我们需要理解的是,中国经济的快速增长并非一帆风顺,虽然过去几十年里,中国GDP年均增长率保持在7%以上,但这样的高速增长也带来了结构性的调整和转型压力,随着经济体量的增大,增速自然会逐渐放缓,这种“减速”不仅体现在官方数据上,也反映在市场对未来增长预期的调整上。

当市场指数或资产价格已经大幅上涨超过预期时,中国市场的表现就可能显得相对“冷静”,这是因为投资者开始更加理性地评估风险与收益,不再盲目追高,这种“冷静”并非消极,而是一种基于长期视角的理性判断。

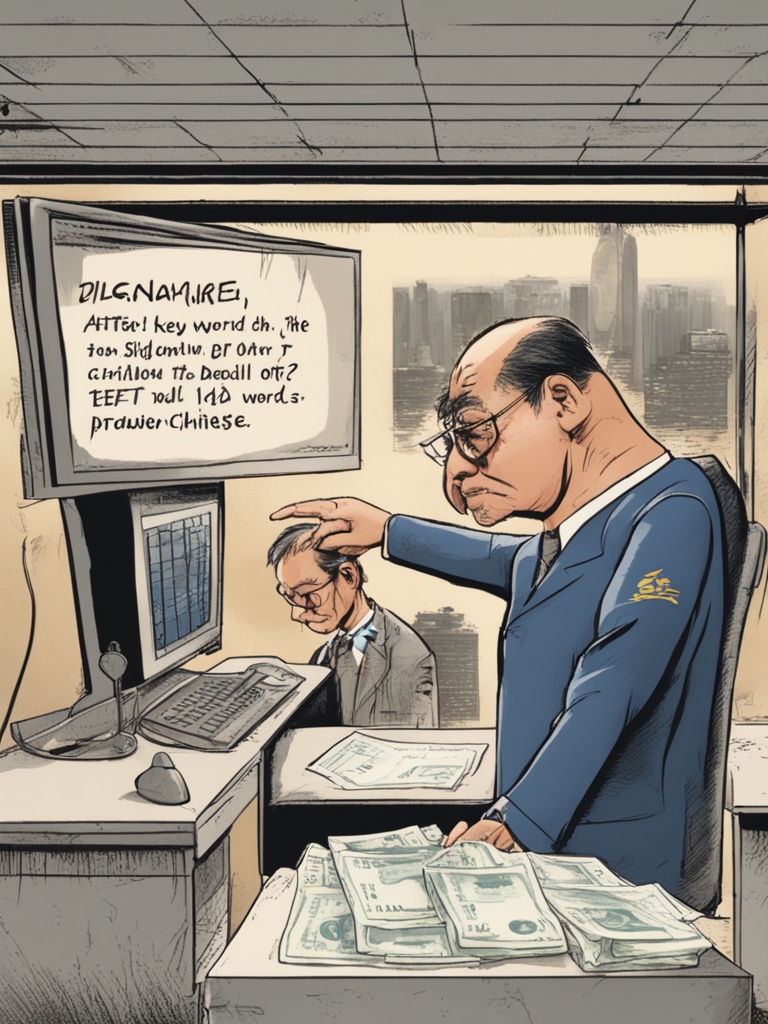

资本市场的“去泡沫化”

在全球资本市场上,“泡沫”一词常常被用来形容某些资产价格因过度乐观预期而偏离其实际价值的现象,当某些市场指数或资产价格升至125%时,往往意味着市场已经积累了较大的泡沫风险,中国市场的“不陪”其实是一种主动去泡沫化的表现。

中国政府和监管机构一直强调“稳中求进”的经济发展策略,这意味着在面对市场过热时,会采取措施来防止过度投机和泡沫的产生,通过控制资金流入、加强市场监管、引导长期投资等手段,中国资本市场逐渐呈现出更加健康、稳定的态势,这种“不陪”实际上是对市场的一种保护,避免了未来可能出现的剧烈波动和风险。

投资策略的“差异化”

在全球经济一体化的今天,不同国家和地区的投资策略也在不断调整和优化,中国作为全球第二大经济体,其投资策略自然也具有鲜明的特色,当某些市场因短期因素而出现大幅上涨时,中国投资者可能会选择更加谨慎的入场时机和方式。

这种差异化不仅体现在对市场时机的把握上,还体现在对投资标的的选择上,中国投资者越来越倾向于寻找具有长期成长潜力和稳定现金流的优质资产,而不是盲目追逐短期热点,这种投资策略的转变,使得中国在面对市场大幅波动时能够保持相对稳健的表现。

全球经济的“新常态”

随着全球经济进入“新常态”,各国经济的发展都面临着新的挑战和机遇,在这样的背景下,中国作为全球经济增长的重要引擎之一,其经济和市场的表现也更加受到全球关注,这并不意味着中国会盲目跟随其他市场的步伐,而是会根据自身的实际情况和长期发展目标来制定策略。

当某些市场因短期因素而出现过度上涨时,中国更倾向于保持冷静和理性,通过加强内部改革、推动产业升级、优化营商环境等措施来提升自身的竞争力和吸引力,这种“不陪”实际上是中国在为未来的长期发展打下坚实的基础。

理性与稳健的“中国力量”

当某些市场指数或资产价格升至125%后,中国之所以选择“不陪”,并非出于消极或被动的原因,而是基于对经济形势的理性判断、对市场风险的主动防控以及对投资策略的差异化调整,这种理性与稳健的“中国力量”,不仅为国内市场的健康发展提供了有力保障,也为全球经济的稳定增长贡献了积极的力量。

随着中国经济的进一步发展和全球市场的不断变化,我们或许会看到更多类似的“不陪”现象,但这并不意味着中国在退缩或放弃,而是以更加成熟和自信的姿态,继续在全球舞台上展现自己的风采和实力。