别让现代化变成内卷化,中国式发展别只追求高大上

- 网络热点

- 2025-03-14 16:48:39

- 10

现代化不该是"卷王之王"的独角戏

最近刷到某大厂员工凌晨三点晒加班照的新闻,评论区炸锅了:"这哪是现代化,分明是'卷化'!"网友用"电子榨菜"形容自己:边啃着褪色的理想边在职场深井里沉浮,这届年轻人对"现代化"的想象,似乎总被996、房价、教育内卷这些词绑架。

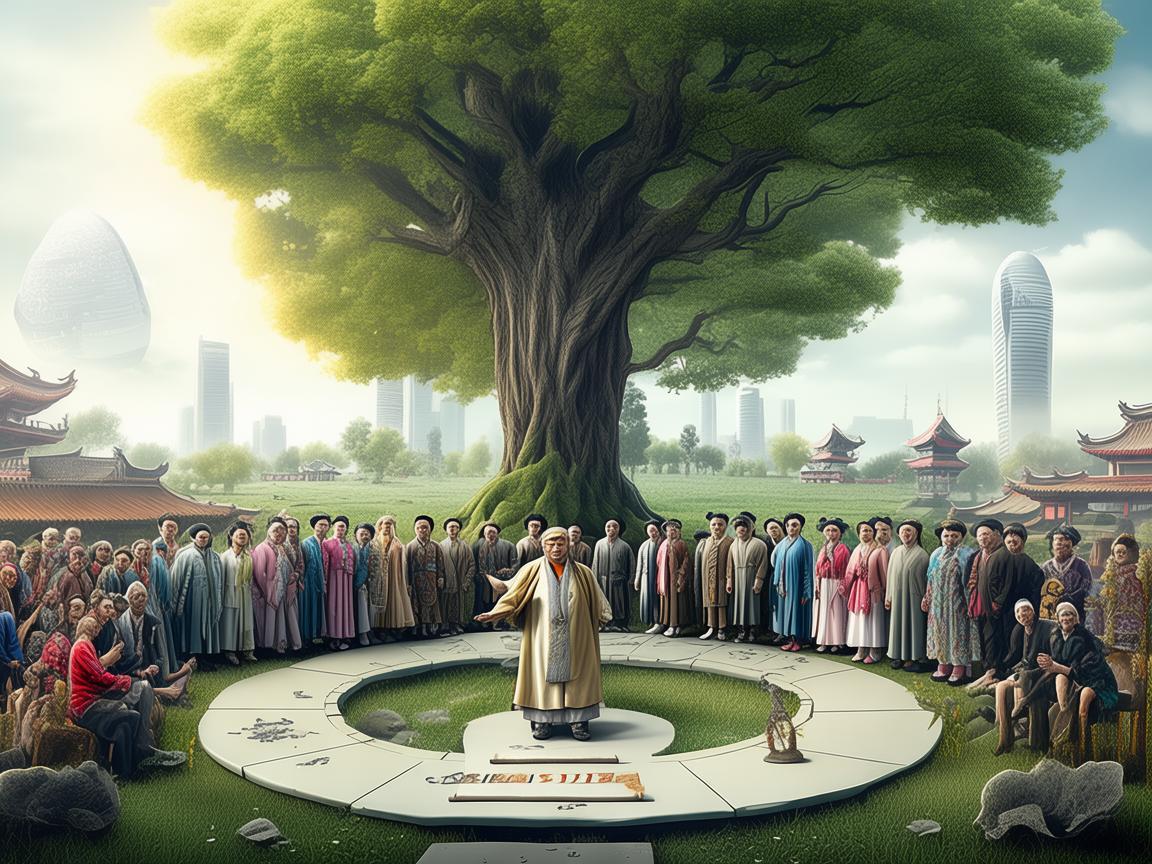

其实仔细想想,中国式现代化和西方模式有个本质区别——我们追求的不是"人均GDP破十万"的纸面辉煌,而是要让每个普通人都能在"安居"与"乐业"之间找到平衡点,就像老北京人讲究"闷声发大财",现代化该有中国式的智慧:既要追赶时代浪潮,又要守住生活烟火气。

别让"现代化"变成"土味滤镜"

在浙江义乌的"未来社区",大爷大妈们用智能手环监测广场舞心率;成都的"公园城市"里,年轻人带着猫在屋顶花园开露营,这些场景揭示着中国式的现代化密码:不是推倒重建,而是让传统与现代在时光里和解。

就像老茶馆里新添了充电宝和WiFi,年轻人用"电子功德"(手机支付)延续着"一张报纸一杯茶"的悠闲,这种"新土味"的融合,让现代化褪去西方模式的"西装革履",穿上汉服唐装也能走世界秀场。

警惕"现代化"的"薛定谔陷阱"

某网红城市用"元宇宙"概念包装旧厂房,结果市民吐槽:"扫码进厂参观要收30元,虚拟体验比现实还魔幻。"这种"为现代化而现代化"的乱象,像极了用智能马桶改造茅坑——表面光鲜,实际鸡肋。

真正的中国式现代化该有"烟火气":上海弄堂里的早餐铺用小程序排队,成都茶馆老板在抖音教外国人打麻将,这些看似"不现代化"的细节,恰恰构成了最鲜活的文明形态,就像王家卫电影里的小人物,在时代浪潮中笨拙却坚定地活着。

给"中国式现代化"泼点冷茶

- 房价别卷成"高房价文明":深圳某楼盘业主联名要求开发商建幼儿园——毕竟"生得起娃"才是现代化基础,2. 教育别困在"鸡娃竞赛":北京家长开始用"摆烂式育儿"对抗内卷,"考不上清华别怪我"的佛系宣言走红,3. 职场拒绝"电子榨菜":杭州白领发明"摸鱼式工作法",用30%精力完成70%KPI。

这些现象证明,中国式现代化正在寻找自己的答案:不是盲目追赶,而是用中国智慧破解发展方程式。

现代化该有"中国结"

站在三星堆与摩天大楼并存的土地上,中国式现代化该是什么样的?或许答案就藏在每天发生的日常里:外卖小哥哼着《孤勇者》穿梭在写字楼群,社区志愿者用微信群组织邻里互助,年轻人用汉服cosplay在故宫前拍短视频。

现代化不是单行道上的狂奔,而是让五千年的文明基因在新时代绽放异彩,当我们用"内卷"自嘲时,或许正在为真正的"不卷现代化"积蓄力量——毕竟,能让所有人体面地活着,才是最大的文明成就。